Back Gallery grave English Galeritombo (kontinenta tipo) Esperanto گور دالانی Persian Allée couverte French Allée couverte Italian Allée couverte Dutch Grób galeriowy Polish 石廊墓 Chinese

Die Bezeichnung Galeriegrab für deutsche Megalithanlagen einer bestimmten Bauart (abgeleitet von italienisch: galleria „langer Säulengang“) ist eine Übertragung aus dem Französischen (Allée couverte, auch Galérie couverte) und entstand aufgrund der Ähnlichkeit der deutschen mit ostfranzösischen Anlagen[1].

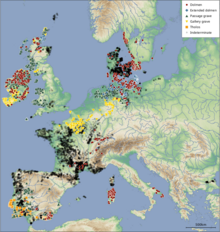

Deutsche Galeriegräber sind wie französische in der Regel eingetieft[2] und aus Orthostaten und Decksteinen oder Holzdecken erstellt. Vom Pariser Becken bis nach Belgien finden sich auch nichtmegalithische Anlagen mit vergleichbar rechteckigem Bauplan, die der Seine-Oise-Marne-Kultur (SOM-Kultur) zuzurechnen sind.

- ↑ Reinhard Meier: Die jungneolithischen Steinkisten oder Galeriegräber im südlichen Niedersachsen. In: H. Schirnig (Hrsg.): Großsteingräber in Niedersachsen 1979. S. 91–110, ISBN 3-7848-1224-4, S. 91

- ↑ Eingetiefte Anlagen bringen jene stabilisierenden Elemente weitgehend mit, die oberirdische errichtete Anlagen durch Steinpackungen und dergleichen im Hügel erhalten. Sie brauchen auch keine einwärts geneigten Tragsteine, haben sie gelegentlich aus anderen Gründen aber trotzdem