Back Idioma mochica AST Llengua mochica Catalan Muchik German Mochica language English Mochica (langue) French Lingua mochica Galician Língua mochica Portuguese Muchik simi Quechua Мочика (язык) Russian Moçikaca Turkish

| Mochica | ||

|---|---|---|

| Yunga | ||

| Hablado en |

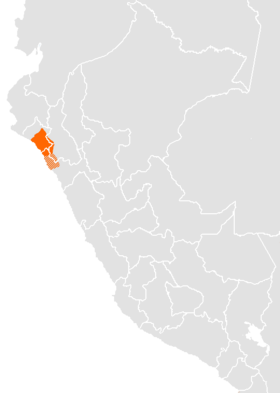

| |

| Región | valles costeños de Lambayeque y Jequetepeque | |

| Hablantes | 80 (neohablantes) | |

| Familia | lengua aislada (propuesto para lenguas chimúes) | |

| Escritura | alfabeto latino | |

| Códigos | ||

| ISO 639-3 | omc | |

| Glottolog | moch1259 | |

| ||

El mochica (a veces denominado yunga o muchic, ver glotonimia) es una lengua indígena sudamericana hablada en la costa y parte de la sierra norte del Perú, considerada una lengua aislada. Hasta el siglo XVII, fue una de las lenguas más extensamente habladas de los Andes centrales, y se extinguió a inicios del siglo XX. En la actualidad, como producto de proyectos de rescate lingüístico, cuenta con un centenar de nuevos hablantes, cuya variedad es a veces denominada neomochica.[1]

La lengua ha sido atribuida a los señoríos prehispánicos Sicán y Moche. Fue utilizada en la evangelización por lo menos durante el siglo XVII. Ha sido materia de varias hipótesis sobre sus posibles relaciones filogenéticas con lenguas geográficamente cercanas y lejanas, aunque se le sigue considerado un aislado lingüístico.[2]Además del castellano, estuvo en contacto por lo menos con el quechua, el quingnam, las lenguas tallanas y el culli. Presenta algunas características gramaticales y fonológicas muy poco comunes entre otras lenguas de la región. Entre las lenguas extintas del actual Perú, es la mejor documentada. Su extinción fue resultado de un proceso de sustitución lingüística en favor del español. El último hablante del mochica histórico fue Simón Quesquén,[3] que dejó grabados algunos audios en 1974.[4]

A inicios del siglo XXI, algunas instituciones lambayecanas como el capítulo local del INC y algunos colegios de Chiclayo han lanzado programas de enseñanza y revitalización de esta lengua sobre la base de la bibliografía rescatada por los investigadores, como la gramática de De la Carrera.[5]

- ↑ Eloranta, Rita; Bartens, Angela (2020). «New Mochica and the challenge of reviving an extinct language». En Sessarego, Sandro, ed. Variation and evolution: aspects of language contact and contrast across the Spanish-speaking world. Issues in Hispanic and Lusophone linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. pp. 253-273. ISBN 978-90-272-6089-5.

- ↑ Eloranta-Barrera Virhuez, Rita (2020). Mochica: grammatical topics and external relations. LOT Dissertations series. LOT. ISBN 978-94-6093-348-6.

- ↑ «[AUDIO] Así sonaba el mochica, la milenaria lengua peruana extinta hace 80 años». Panamericana Televisión. Consultado el 9 de abril de 2023.

- ↑ Calderón, Américo Herrera; Ziemendorff, Michaela; Ziemendorff, Stefan (2019). Grabaciones Mochica (en alemán). Consultado el 9 de abril de 2023.

- ↑ El Idioma Muchik - Reportaje llevado al aire por el canal peruano América Televisión