Back ساق ذات الكرسي Arabic Gamma Cassiopeiae AST Gamma Cassiopeiae BS Gamma Cassiopeiae Catalan Gama Cassiopeiae Czech Gamma Cassiopeiae German Gamma Cassiopeiae English Gamma Cassiopeiae Spanish گاما ذاتالکرسی Persian גמא בקסיופאה HE

(γ Cas)

| Ascension droite | 00h 56m 42,531s[1] |

|---|---|

| Déclinaison | +60° 43′ 00,26″[1] |

| Constellation | Cassiopée |

| Magnitude apparente | 1,6 à 3,0[2] |

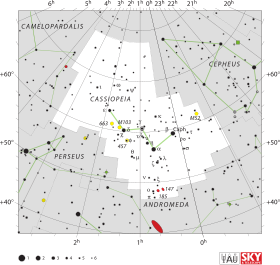

Localisation dans la constellation : Cassiopée | |

| Type spectral | B0,5IVe[3] |

|---|---|

| Indice U-B | −1,08[4] |

| Indice B-V | −0,15[4] |

| Indice R-I | −0,08[4] |

| Variabilité | γ Cas (prototype)[2] |

| Vitesse radiale | −6,8 ± 0,9 km/s[5] |

|---|---|

| Mouvement propre |

μα = +25,17 mas/a[1] μδ = −3,92 mas/a[1] |

| Parallaxe | 5,94 ± 0,12 mas[1] |

| Distance |

550 ± 10 al (168 ± 3 pc) |

| Magnitude absolue | −4,22 |

| Masse | 13 / 0,98 M☉[3] |

|---|---|

| Rayon | 14 R☉ |

| Luminosité | 70 000 L☉ |

| Température | 25 000 K |

| Rotation | >300 km/s |

| Compagnon | γ Cas Ab[3] |

|---|---|

| Excentricité (e) | 0 |

| Période (P) | 203,523 ± 0,076 j |

| Inclinaison (i) | 45° |

| Époque du périastre (τ) | 2 452 081,89 ± 0,62 JJ |

Désignations

Gamma Cassiopeiae (γ Cas / γ Cassiopeiae) est une étoile variable et multiple de la constellation boréale de Cassiopée. C'est le prototype des étoiles variables de type Gamma Cassiopeiae, dont la luminosité change irrégulièrement entre les magnitudes +1,6 et +3,0. Elle est située à environ ∼ 550 a.l. (∼ 169 pc) de la Terre[1]. Bien que ce soit une étoile assez brillante, elle ne possède pas de nom traditionnel arabe ou latin. En chinois, cependant, elle porte le nom Tsih, signifiant "le fouet". Elle est située au centre du "W" caractéristique qui forme la constellation de Cassiopée. Le deuxième astronaute américain, Virgil Ivan « Gus » Grissom, surnomma l'étoile Navi d'après son deuxième prénom épelé à l'envers. L'étoile était utilisée comme un point de navigation facilement repérable lors des missions spatiales.

La magnitude apparente de cette étoile était de +2,2 en 1937, +3,4 en 1940, +2,9 en 1949, +2,7 en 1965 et actuellement de +2,15. À son éclat maximal, γ Cassiopeiae dépasse à la fois α Cassiopeiae (magnitude +2,25) et β Cassiopeiae (magnitude +2,3).

C'est une étoile en rotation rapide qui possède un renflement à l'équateur. Ceci combiné avec la forte luminosité, il en résulte une perte de matière qui forme un disque autour de l'étoile. Cela fait de Gamma Cassiopeiae une étoile à enveloppe. Les émissions et les variations de luminosité sont probablement créées par ce disque.

Gamma Cassiopeiae est également une binaire spectroscopique avec une période orbitale de 203,5 jours et une excentricité soit de 0,26, soit « voisine de zéro » selon les références. La masse de la compagne est supposée être de l'ordre de celle du Soleil, mais sa nature est incertaine. Il a été proposé qu'elle soit une étoile dégénérée ou une étoile à hélium chaude, mais il semble peu probable qu'il s'agisse d'une étoile normale. De ce fait, elle est probablement plus évoluée que la primaire et lui aurait transféré de la masse lors d'un stade plus précoce de son évolution (Miroschnichenko et al. 2002[réf. non conforme], Memravova et al. 2012)[réf. non conforme].

Gamma Cassiopeiae est aussi le prototype d'un petit groupe de sources stellaires de rayons X dont le flux est environ 10 fois supérieur à celui émis par les étoiles B ou Be, qui montrent des cycles à très courte et à longue période. La particularité du spectre X est d'être "thermique" et d'être peut-être émis par des plasmas ayant des températures allant jusqu'à dix millions de kelvins. Historiquement, il avait été proposé que ces rayons X pourraient être émis par l'étoile, provenant d'un vent chaud ou d'un disque autour de l'étoile, s'accrétant sur la surface d'une compagne dégénérée, telle qu'une naine blanche ou une étoile à neutrons. On réalise maintenant que ces deux hypothèses soulèvent des difficultés d'interprétation. Par exemple, on voit mal comment une quantité suffisante de matière peut être accrétée par la naine blanche compte tenu de la distance de l'étoile secondaire (dont la nature n'est pas connue), déduite de la période orbitale, pour produire un tel flux de rayons X (presque 1026 J/s). Une étoile à neutrons pourrait aisément générer ce flux de rayons X, mais les rayons X émis par les étoiles à neutrons sont non thermiques, et donc en désaccord apparent avec les propriétés spectrales.

C'est aussi une double visuelle, portant la désignation ADS782AB.

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesvanLeeuwen2007 - Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesgcvs - Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesMemravova2012 - Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesBSC - ↑ Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesgcrv1953 - ↑ (en) * gam Cas -- Be Star sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.