Back تقسيم الدولة العثمانية Arabic Osmanlı imperiyasının bölünməsi Azerbaijani Partició de l'Imperi Otomà Catalan Διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Greek Partition of the Ottoman Empire English Partición del Imperio otomano Spanish تجزیه امپراتوری عثمانی Persian חלוקת האימפריה העות'מאנית HE Օսմանյան կայսրության բաժանում Armenian Pemisahan Kekaisaran Utsmaniyah ID

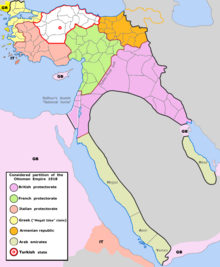

La partition de l’Empire ottoman (du 30 octobre 1918 au 1er novembre 1922) correspond à une série d’événements politiques qui eurent lieu après la Première Guerre mondiale. Le vaste ensemble de territoires et de peuples qui composaient autrefois l’Empire ottoman fut divisé en plusieurs nouveaux pays[1] après son éclatement. La Société des Nations (SDN) accorda des mandats à la France sur la Syrie et le Liban et au Royaume-Uni sur la Mésopotamie (qui devint plus tard l'Irak) et sur la Palestine (divisée ultérieurement en Palestine et Transjordanie). Les provinces de l'Empire ottoman dans la péninsule arabique devinrent le royaume mutawakkilite du Yémen, le royaume du Hedjaz et une partie des états arabes du golfe Persique, le Hedjaz étant ultérieurement réuni au sultanat de Nedjd pour former l’Arabie saoudite. Ceux des états arabes du golfe Persique qui étaient déjà sous influence britannique avant la guerre, formèrent les émirats du Koweït, du Qatar, du Bahreïn, d’Oman et les Émirats arabes unis.

Après l’occupation de Constantinople par les troupes britanniques, françaises[2] et italiennes en à la suite de l’armistice de Moudros, le gouvernement ottoman doit signer en vaincu le traité de Sèvres en 1920. Ce dernier reconnaissait formellement les nouveaux mandats de la Société des Nations au Moyen-Orient, l’indépendance du Yémen, et la souveraineté britannique sur Chypre. Cependant, la guerre d'indépendance turque contraignit les anciens Alliés à revenir à la table des négociations avant que le traité ne soit ratifié. Les Alliés et la Grande Assemblée nationale de Turquie signèrent et ratifièrent le nouveau traité de Lausanne en 1923, remplaçant le traité de Sèvres et gelant la plupart des questions territoriales. La question non résolue de Mossoul fut, plus tard, négociée dans le cadre de la Société des Nations en 1926.

Reniant leurs engagements précédents vis-à-vis des Arabes, les Britanniques et les Français se partagèrent la partie orientale du Moyen-Orient (aussi appelé « Grande Syrie ») entre eux par l'accord Sykes-Picot. D'autres accords secrets furent conclus avec l'Italie et la Russie (voir la carte)[3]. La déclaration Balfour, du nom du secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, signée en 1917, encouragea le mouvement sioniste international à militer pour un «foyer juif» en Palestine[4]. Le régime tsariste avait également conclu des accords durant la guerre dans le cadre de la Triple-Entente sur la partition de l'Empire ottoman, mais après la révolution russe, la Russie devenue bolchevique ne participa pas à la partition : bien au contraire, elle fournit au mouvement national turc des armes et céda à la République turque la région de Kars.

L’Empire ottoman, important État islamique en termes géopolitique, culturel et idéologique, disparut le lors de la déposition du sultan-calife Mehmed VI qui a conduit, sur le plan politique, au passage du sultanat à un régime républicain en Turquie ; sur le plan spirituel l’abolition du califat a conduit à l’instauration de la laïcité en Turquie, mais fit disparaître l’instance régulatrice de l’islam sunnite. La partition de l’Empire ottoman conduisit à l’augmentation de l’influence des puissances occidentales au Proche-Orient, notamment de la Grande-Bretagne et de la France.

- ↑ Roderic H. Davison; Review "From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920", Paul C. Helmreich in Slavic Review, vol. 34, n° 1 (Mar. 1975), p. 186-187

- ↑ Plus précisément le COC : « Corps expéditionnaire d’occupation de Constantinople », cf.: Jean Nicot, conservateur au Service historique de l’Armée, Répertoire numérique des journaux des marches et opérations 1914 - 1918.

- ↑ P. Helmreich, From Paris to Sèvres (Ohio State University Press, 1974)

- ↑ Dominique Perrin, « D’une guerre à l’autre : le mandat britannique », dans Palestine : Une terre, deux peuples, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, (ISBN 9782757421987, DOI 10.4000/books.septentrion.48746).