Back بيثيدين Arabic بيثيدين ARZ پتیدین AZB Pethidin Czech Pethidin Welsh Pethidin Danish Pethidin German Πεθιδίνη Greek Pethidine English Petidino Esperanto

| Petidina | |

|---|---|

| |

| |

| Nome IUPAC | |

| Etil 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carbossilato | |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | C15H21NO2 |

| Massa molecolare (u) | 247,33 g/mol |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 200-329-1 |

| Codice ATC | N02 |

| PubChem | 4058 |

| DrugBank | DBDB00454 |

| SMILES | CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C)C2=CC=CC=C2 |

| Dati farmacologici | |

| Modalità di somministrazione | Orale, endovenosa, intramuscolare |

| Dati farmacocinetici | |

| Biodisponibilità | 50-60% |

| Legame proteico | 65-75% |

| Metabolismo | Fegato |

| Emivita | 3-5 ore |

| Escrezione | Renale |

| Indicazioni di sicurezza | |

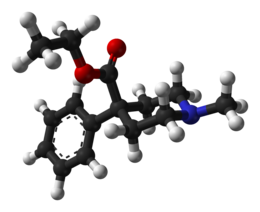

La petidina è un farmaco analgesico oppioide sintetico appartenente alla classe delle fenilpiperidine.[1][2] È conosciuto anche come meperidina, o con il nome commerciale dei prodotti che lo contengono, il più noto dei quali è il Demerol.[3] Appare strutturalmente ma non farmacologicamente simile al farmaco stimolante metilfenidato.

La petidina è indicata per il trattamento del dolore da moderato a grave e viene somministrata come sale cloridrato in compresse, come sciroppo o per iniezione intramuscolare, sottocutanea o endovenosa.[4]

La petidina è stata sintetizzata per la prima volta nel 1932 come potenziale agente anticolinergico dal chimico tedesco Otto Eisleb.[5] Fu brevettata nel 1937 e approvata per uso medico nel 1943.[6] Prima dell'avvento dell'eroina fu usata in Gran Bretagna come stupefacente. Tutt'oggi si verificano casi di dipendenza.[7]

- ^ Demerol, pethidine (meperidine) dosing, indications, interactions, adverse effects, and more., su reference.medscape.com. URL consultato il 9 novembre 2020.

- ^ Kenneth S. Latta, Brian Ginsberg e Robert L. Barkin, Meperidine: a critical review, in American Journal of Therapeutics, vol. 9, n. 1, 2002-01, pp. 53–68, DOI:10.1097/00045391-200201000-00010. URL consultato il 9 novembre 2020.

- ^ Demerol Archiviato il 24 maggio 2006 in Internet Archive. RxList.

- ^ R. F. Kaiko, K. M. Foley e P. Y. Grabinski, Central nervous system excitatory effects of meperidine in cancer patients, in Annals of Neurology, vol. 13, n. 2, 1983-02, pp. 180–185, DOI:10.1002/ana.410130213. URL consultato il 9 novembre 2020.

- ^ Martin Michaelis, Bernward Schölkens e Karl Rudolphi, An anthology from Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, in Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, vol. 375, n. 2, 2007-04, pp. 81–84, DOI:10.1007/s00210-007-0136-z. URL consultato il 9 novembre 2020.

- ^ Fischer, János. e Ganellin, C. R. (C. Robin), Analogue-based drug discovery, Wiley-VCH, 2006, ISBN 978-3-527-60749-5, OCLC 77601762. URL consultato il 9 novembre 2020.

- ^ I fenomeni di dipendenza. Guida alla conoscenza e al trattamento. Farmaci, società e individuo di Max M. Glatt, tradotto da L. D. Treves Pubblicato da Feltrinelli Editore, 1979 ISBN 88-07-60050-1, pag 180