Back কমিকের ইতিহাস Bengali/Bangla Història del còmic Catalan Entwicklung des Comics German History of comics English Historio de Bildliteraturo Esperanto Historia de la historieta Spanish Komikiaren historia Basque Histoire de la bande dessinée French Povijest stripa Croatian Історія коміксів Ukrainian

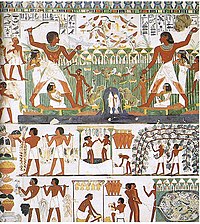

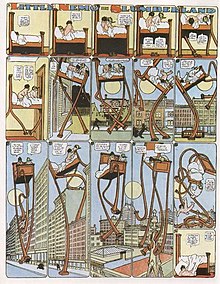

Le origini del fumetto si fanno risalire al personaggio di Yellow Kid creato dal disegnatore statunitense Richard Felton Outcault e pubblicato a partire dal 1895 sul supplemento domenicale del New York World.[1] Tuttavia queste origini sono dibattute e legate a come il fumetto viene definito. Se infatti lo si definisce semplicemente come una "narrazioni per immagini" - il testo non è strettamente necessario - allora si può far risalire già ai graffiti preistorici; anche la colonna traiana, o molti affreschi, mosaici e vetrate che adornano chiese e palazzi, o le miniature e le stampe che adornano i testi antichi, possono essere viste come "narrazioni per immagini". Nell'arte medievale era inoltre consuetudine la narrazione di storie attraverso una sequenza di disegni con lo scopo principale di renderli intelligibili anche alla popolazione analfabeta. Era inoltre diffusa anche la pratica di scrivere parole uscenti dalle bocche di alcuni personaggi, in modo da dare un'idea di ciò che stessero dicendo.[2][3][4] Questa concezione così ampia è tuttavia incorsa in numerose critiche. È stato infatti notato come il fumetto sia pensato per una fruizione di massa: non solo cioè riprodotto in più esemplari, come erano già i libri antichi e le loro incisioni (e si può a tal proposito notare come noi consideriamo fumetti solo le opere stampate e non le tavole originali di cui sono riproduzioni), ma anche concepito per raggiungere un vasto pubblico.[5] Inoltre, pur avendo le sue radici nella millenaria tradizione delle arti figurative e letterarie, il fumetto ha un suo specifico linguaggio. La codifica degli elementi specifici di questo linguaggio ha una sua considerevole importanza anche da un punto di vista storico: a seconda di ciò che viene ritenuto essenziale di tale linguaggio la valutazione di cosa si debba considerare fumetto e, di conseguenza, di quando questo sia nato, cambia. Tuttavia la varietà degli elementi espressivi adottati da ciò che viene comunemente identificato come fumetto è talmente vasta che ogni tentativo di trovare uno o più elementi specifici si è rilevato infruttuoso.[6]

- ^ (EN) R. F. Outcault, su lambiek.net. URL consultato il 7 dicembre 2017.

- ^ Su queste pratiche nell'arte medievale si vedano soprattutto gli studi di Danièle Alexandre-Bidon tra cui: La bande dessinée avant la bande dessinée : narration figurée et procédés d'animation des images au Moyen Âge, in Les Origines de la bande dessinée, Actes de la journée du 26 janvier, Angoulême, Musée de la Bande dessinée, Cahiers de la Bande dessinée, n° spécial, 1997, pp. 10-20.

- ^ Un caso esemplare è il cosiddetto "fumetto" di San Clemente, sito nella basilica inferiore di San Clemente a Roma, risalente all'XI secolo. Nella leggenda di Sisinno, le parole pronunciate dai personaggi dell'affresco, sebbene non contornate da nuvolette, escono dalle bocche dei personaggi. Un altro caso tipico è quello delle scene dell'Annunciazione, dove l'angelo pronuncia le parole dell'Ave Maria (come ad esempio in quella di Simone Martini).

- ^ Anche l'arazzo di Bayeux presenta le caratteristiche di un fumetto ante litteram.

- ^ Gianni Brunoro, La carica dei precursori, in IF (Immagini & fumetti), n. 5, p. 20, SBN FOG0141236.

- ^ Thierry Groensteen, Il sistema fumetto, Pro Glo Edizioni, Genova, 2012, pag. 17.