Back Evangelie volgens Tomas Afrikaans إنجيل توما Arabic انجيل توما ARZ Thomasevangelium BAR Евангелле паводле Фамы Byelorussian Евангелие от Тома Bulgarian টমাস লিখিত সুসমাচার Bengali/Bangla Evangeli de Tomàs Catalan Tomášovo evangelium Czech Thomasevangeliet Danish

«Ecco le parole segrete che Gesù Vivente ha detto e che Didimo, Giuda Tommaso, ha trascritto.»

| Vangelo di Tommaso | |

|---|---|

| |

| Datazione | 140, ma sono proposte anche altre datazioni. |

| Attribuzione | Tommaso apostolo |

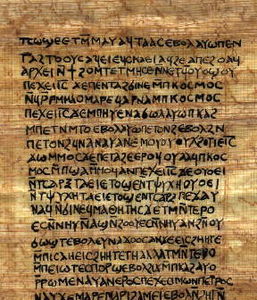

| Manoscritti | Papiri di Ossirinco 1, 654, 655; Codici di Nag Hammadi, II |

| Tema | detti di Gesù |

Il Vangelo di Tommaso, o meglio Vangelo secondo Tommaso (in copto ⲡⲉ̅ⲩ̅ⲁ̅ⲅⲅ̅ⲉⲗ̅ⲓⲟⲛ̅ ⲡⲕ̅ⲁ̅ⲧⲁ ⲑ̅ⲱ̅ⲙⲁⲥ), è un vangelo che raccoglie i detti di Gesù (114 o 121 a seconda della numerazione proposta dagli studiosi moderni).[1]

L'attribuzione interna del vangelo è all'apostolo «Didimo Giuda Tommaso»;[2] la visione che emerge dal Vangelo di Tommaso è che il Regno di Dio sia già presente sulla Terra e che la luce divina, presente all'interno di tutti gli uomini, può permettere loro di vedere il Regno ed entrarvi.

Il vangelo è noto in forma completa tramite la versione in lingua copta conservata in uno dei manoscritti di Nag Hammadi, scoperti nel 1945 nell'omonima località egiziana; il manoscritto, un codice, è legato con un metodo ora noto come legatura copta e risale al 340 circa ed è conservato al Museo copto del Cairo. Fu solo dopo il ritrovamento di questo manoscritto completo in lingua copta che gli studiosi si accorsero che diversi frammenti della versione originale in lingua greca erano stati già scoperti: tre erano tra i Papiri di Ossirinco scoperti nel 1897,[3] altri due furono trovati sempre a Ossirinco nel 1903,[4] apparentemente provenienti dalla stessa raccolta di detti che conteneva i frammenti in greco del Vangelo di Tommaso (P. Oxy. I 1; IV 654; IV 655) e datati alla prima metà del III secolo,[5] mentre un ulteriore frammento greco scoperto nel 1905 è stato datato a prima del 200.[6]

Secondo il criterio di analisi hapax legomenon, il Vangelo di Tommaso è indipendente dal testo dei vangeli canonici per il 60-70% delle sentenze o detti. Data la sua relazione con questi testi, la sua data di composizione è dibattuta tra gli studiosi: alcuni lo ritengono contemporaneo dei vangeli sinottici, se non addirittura antecedente a questi, risultando in una datazione intorno al 50/60 ma comunque non posteriore alla fine del I secolo; la maggioranza degli studiosi[7] ritiene che sia successivo, in quanto mostrerebbe una dipendenza parziale dai vangeli canonici, e lo datano tra il 120 e il 140 circa.

- ^ Il testo non presenta una numerazione interna. La suddivisione di Jean Doresse prevede 114 detti, quella di Marcello Craveri 121 (Craveri, p. 482).

- ^ Sia «Didimo» sia «Tommaso» significano «gemello», rispettivamente in lingua greca e aramaica.

- ^ (EN) Bernard P. Grenfell e Arthur S. Hunt, Sayings of Our Lord from Early Greek Papyrus, Egypt Exploration Fund, 1897. URL consultato il 30 dicembre 2014.

- ^ Robert Grant e David Noel Freedman, The Secret Sayings of Jesus according to the Gospel of Thomas (Fontana Books, 1960).

- ^ (EN) Marvin Meyer, Albert Schweitzer and the Image of Jesus in the Gospel of Thomas, in Marvin Meyer e Charles Hughes (a cura di), Jesus Then & Now: Images of Jesus in History and Christology, Harrisburg, PA, Trinity Press International, 2001, p. 73, ISBN 1-56338-344-6.

- ^ Errore nelle note: Errore nell'uso del marcatore

<ref>: non è stato indicato alcun testo per il marcatorekoester - ^ Scrive Hultgren: «For a long time the usual judgment had been that the Gospel of Thomas was produced in the middle of the second century, and that view stil has wide support» (Cfr. Arland J. Hultgren, The Parables of Jesus: A Commentary, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002); Bentley Layton, The Gnostic Scriptures, Garden City, NY: Doubleday and Co., 1987; Perrin, p. 6.