Back حروب البرتغال الاستعمارية Arabic Guerra colonial portuguesa AST سومورگه پورتاغال ساواشی AZB Guerra colonial portuguesa Catalan Portugalská koloniální válka Czech Portugiesischer Kolonialkrieg German Portuguese Colonial War English Koloniaj Portugalaj Militoj Esperanto Guerra colonial portuguesa Spanish Portugali koloniaalsõda Estonian

| Guerra Colonial Portuguesa | |||

|---|---|---|---|

| Parte da Guerra Fria e dos Movimentos de Independência Africanos | |||

| |||

| Data | 4 de fevereiro de 1961 – 25 de abril de 1974 (13 anos, 2 meses e 3 semanas) | ||

| Local | Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste | ||

| Desfecho | Conflito cessado pela Revolução de 25 de Abril de 1974 | ||

| Mudanças territoriais | Independência das colónias africanas portuguesas | ||

| Beligerantes | |||

| Comandantes | |||

| |||

| Forças | |||

| |||

| Baixas | |||

| |||

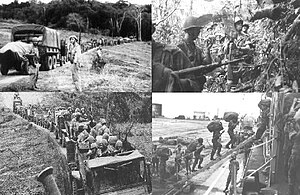

Guerra Colonial Portuguesa, também conhecida em Portugal como Guerra do Ultramar ou como a Guerra de Libertação nas ex-colônias portuguesas, foi um conflito de 13 anos de duração travado entre os militares portugueses e os movimentos nacionalistas emergentes nas colônias africanas de Portugal entre 1961 e 1974. O regime português da época, o Estado Novo, foi derrubado por um golpe militar em 1974, e a mudança de governo pôs fim ao conflito. A guerra foi uma luta ideológica decisiva na África Lusófona, nas nações vizinhas e em Portugal continental.

A abordagem histórica predominante considera a Guerra Colonial Portuguesa como um único conflito travado nos três teatros de operações separados: Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, em vez de uma série de conflitos separados, já que os países africanos emergentes ajudaram uns aos outros e foram apoiados pelas mesmas potências globais e até mesmo pelas Nações Unidas durante a guerra. A anexação de Dadra e Nagar Haveli pela Índia em 1954 e a anexação de Goa em 1961 são algumas vezes incluídas como parte do conflito. Ao contrário de outras nações europeias durante as décadas de 1950 e 1960, o Estado Novo português não se retirou das suas colónias africanas, nem das províncias ultramarinas, como esses territórios eram oficialmente chamados desde 1951. Durante a década de 1960, vários movimentos armados de independência tornaram-se ativos: o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) na Angola Portuguesa, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) na Guiné Portuguesa e a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) no Moçambique Português. Durante o conflito que se seguiu, atrocidades foram cometidas por todas as forças envolvidas.[4]

Ao longo do período, Portugal enfrentou crescente dissidência, embargos de armas e outras sanções punitivas impostas pela comunidade internacional, incluindo por alguns governos do Bloco Ocidental, de forma intermitente ou contínua.[5] As guerrilhas e movimentos anticoloniais da África portuguesa foram fortemente apoiados e instigados com dinheiro, armas, treinamento e lobby diplomático pelo Bloco Comunista, que tinha a União Soviética como nação líder. Em 1973, a guerra tornou-se cada vez mais impopular devido à sua duração e custos financeiros, à deterioração das relações diplomáticas com outros membros das Nações Unidas e ao papel que sempre desempenhou como factor de perpetuação do regime do Estado Novo e do status quo não democrático em Portugal.

O fim da guerra veio com o golpe militar da Revolução dos Cravos, em abril de 1974, em Portugal continental. A retirada resultou na expulsão de centenas de milhares de cidadãos portugueses[6] e de militares de etnia europeia, africana e mista dos antigos territórios portugueses e das nações africanas recentemente independentes.[7][8][9] Esta migração é considerada uma das maiores migrações pacíficas, embora forçadas, da história do mundo, mesmo que a maioria dos migrantes tenha fugido dos antigos territórios portugueses como refugiados destituídos.[10] As antigas colônias enfrentaram sérios problemas após a independência. Seguiram-se guerras civis devastadoras em Angola e Moçambique, que duraram várias décadas, ceifaram milhões de vidas e resultaram num grande número de refugiados deslocados.[11] Angola e Moçambique estabeleceram economias planeadas pelo Estado após a independência[12] e lutaram contra sistemas judiciais e burocracias ineficientes,[12] corrupção,[12][13][14] pobreza e desemprego.[13] Um nível de ordem social e de desenvolvimento económico comparável ao que existia sob o domínio português, incluindo durante o período da Guerra Colonial, tornou-se o objectivo dos territórios independentes.[15] Os antigos territórios portugueses em África tornaram-se estados soberanos, com Agostinho Neto em Angola, Samora Machel em Moçambique, Luís Cabral na Guiné-Bissau, Manuel Pinto da Costa em São Tomé e Príncipe, e Aristides Pereira em Cabo Verde como chefes de Estado.

- ↑ Reuben Chirambo (2004). «"Operation Bwezani": The Army, Political Change, and Dr. Banda's Hegemony in Malawi» (PDF). Nordic Journal of African Studies (13): 146–163. Consultado em 12 de maio de 2011. Cópia arquivada (PDF) em 3 de fevereiro de 2016

- ↑ (em português) FNLA - um movimento em permanente letargia, guerracolonial.org

- ↑ https://books.google.pt/books?id=bGO3Q-96wkAC&printsec=frontcover&dq=joao+de+melo+anos+da+guerra&hl=pt-PT&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=oitocentos%20mil&f=false

- ↑ «Portugal: Kolonien auf Zeit?». Der Spiegel (em alemão). 13 de agosto de 1973

- ↑ Consideration of Questions Under The Council's Responsibility For The Maintenance of International Peace and Security (PDF). 8. [S.l.]: United Nations. pp. 113, 170–72

- ↑ Portugal Migration, The Encyclopedia of the Nations

- ↑ Flight from Angola, The Economist (16 de agosto de 1975).

- ↑ Dismantling the Portuguese Empire, Time magazine (July 7, 1975).

- ↑ Portugal – Emigration, Eric Solsten, ed, 1993.

- ↑ António Barreto, 2006, Portugal: Um Retrato Social

- ↑ Stuart A. Notholt (Apr., 1998) Review: ‘The Decolonization of Portuguese Africa: Metropolitan Revolution and the Dissolution of Empire by Norrie MacQueen – Mozambique since Independence: Confronting Leviathan by Margaret Hall, Tom Young’ African Affairs, Vol.

- ↑ a b c Susan Rose-Ackerman, 2009, "Corruption in the Wake of Domestic National Conflict" in Corruption, Global Security, and World Order (ed. Robert I. Rotberg: Brookings Institution), p. 79.

- ↑ a b Mario de Queiroz, Africa–Portugal: Three Decades After Last Colonial Empire Came to an End, Inter Press Service (November 23, 2005).

- ↑ Tim Butcher, As guerrilla war ends, corruption now bleeds Angola to death, The Daily Telegraph (30 July 2002)

- ↑ "As coisas estão indo bem em Angola. Eles alcançaram um bom progresso em seu primeiro ano de independência. Houve muita construção e eles estão desenvolvendo instalações de saúde. Em 1976, eles produziram 80.000 toneladas de café. Meios de transporte também estão sendo desenvolvidos. Atualmente, entre 200.000 e 400.000 toneladas de café ainda estão em armazéns. Em nossas conversas com [o presidente angolano Agostinho] Neto, enfatizamos a necessidade absoluta de atingir um nível de desenvolvimento econômico comparável ao que existia sob o colonialismo [português]."; "Há também evidências de racismo negro em Angola. Alguns estão usando o ódio contra os senhores coloniais para fins negativos. Há muitos mulatos e brancos em Angola. Infelizmente, os sentimentos racistas estão se espalhando muito rapidamente." 1977 southern Africa tour: Relato de Fidel Castro a Erich Honecker, CNN