A introdução do Maneirismo no Brasil representou o lançamento da pedra angular da história artística de descendência europeia do país. Descoberto pelos portugueses em 1500, o Brasil até então era habitado por povos indígenas, cuja cultura tinha ricas tradições imemoriais, mas era em tudo diferente da cultura portuguesa. Com a chegada dos colonizadores, começaram a ser introduzidos os primeiros elementos de uma dominação em larga escala que perdura até hoje. Naquele século de fundação de uma nova civilização americana, a principal corrente cultural em vigor na Europa era o Maneirismo, uma complexa e muitas vezes contraditória síntese de elementos clássicos derivados do Renascimento italiano — ora questionados e transformados pelo colapso da visão de mundo unificada, otimista, idealista e antropocêntrica cristalizada na Alta Renascença — e de tradições regionais cultivadas em várias partes da Europa, incluindo Portugal, que ainda tinham no estilo Gótico anterior uma forte base de referência. Com o passar dos anos a corrente foi acrescida de novos elementos, oriundos de um contexto profundamente perturbado pela Reforma Protestante, contra a qual a Igreja Católica organizou, na segunda metade do século XVI, um agressivo programa disciplinador e proselitista, a chamada Contra Reforma, revolucionando as artes e a cultura em geral da época.

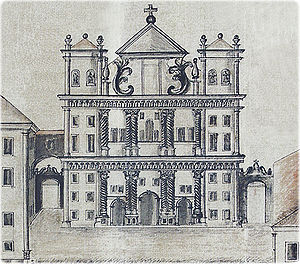

Devido ao fato de que a implantação da civilização portuguesa no Brasil iniciou do zero, houve escassas condições para um florescimento cultural ao longo de quase todo um século. Desta forma, quando começam a surgir os primeiros testemunhos artísticos de algum vulto no Brasil, situados quase exclusivamente no campo da arquitetura sacra e da sua decoração interna, o Maneirismo já estava em declínio na Europa, sendo sucedido pelo Barroco na primeira metade do século XVII. Não obstante, em virtude principalmente da atividade dos jesuítas, que foram os mais ativos e empreendedores missionários, e que adotaram o Maneirismo quase como um estilo oficial da Ordem, resistindo muito em abandoná-lo, esta estética pôde se expandir abundantemente no Brasil, influenciando outras ordens. Porém, a vertente que cultivaram mais na colônia foi a do Estilo Chão, de feições austeras e regulares, fortemente baseada nos ideais classicistas de equilíbrio, racionalidade e economia formal, contrastando com outras correntes em voga na Europa, que eram muito mais irregulares, anticlássicas, experimentais, ornamentais e dinâmicas. O modelo básico de fachada e em particular o de planta baixa da igreja jesuíta foi o mais duradouro e influente padrão da história da edificação sacra brasileira, sendo adotado em vasta escala e com poucas modificações até o século XIX. O Estilo Chão exerceu um profundo impacto também na construção civil e militar, criando uma arquitetura de grande homogeneidade espalhada por todo o território nacional. Quanto às decorações internas, incluindo a talha dourada, a pintura e a escultura, o Maneirismo conheceu uma permanência muito mais breve, desaparecendo quase por completo a partir de meados do século XVII, ocorrendo o mesmo nos campos literário e musical. Apesar desta presença tão marcante, grande parte das igrejas maneiristas foi descaracterizada em reformas posteriores, sobrevivendo hoje um número relativamente pequeno de exemplos em que os traços mais típicos da Arquitetura Chã ainda são visíveis. As suas decorações internas, bem como os testemunhos na música, sofreram destino ainda mais dramático, perdendo-se quase em sua inteireza.

A atenção da crítica para o Maneirismo é fenômeno recente, até a década de 1940, o estilo em geral sequer era reconhecido como uma entidade autônoma na História da Arte, considerado até então uma triste degeneração da pureza renascentista ou uma mera etapa de confusa transição entre o Renascimento e o Barroco, e por isso a descrição de seu legado ainda está eivada de imprecisões e controvérsias, mas desde a década de 1950 uma grande série de estudos passou a enfocá-lo, delimitando melhor suas especificidades e reconhecendo seu valor como um estilo rico de propostas e de soluções inovadoras, e interessante em seu próprio direito. Sobre o caso brasileiro, porém, as dificuldades são bem maiores, as pesquisas estão em sua fase inicial e a bibliografia é pobre, havendo ainda muitos equívocos, anacronismos e divergências em sua análise, mas alguns estudiosos já deixaram contribuições importantes para sua recuperação.